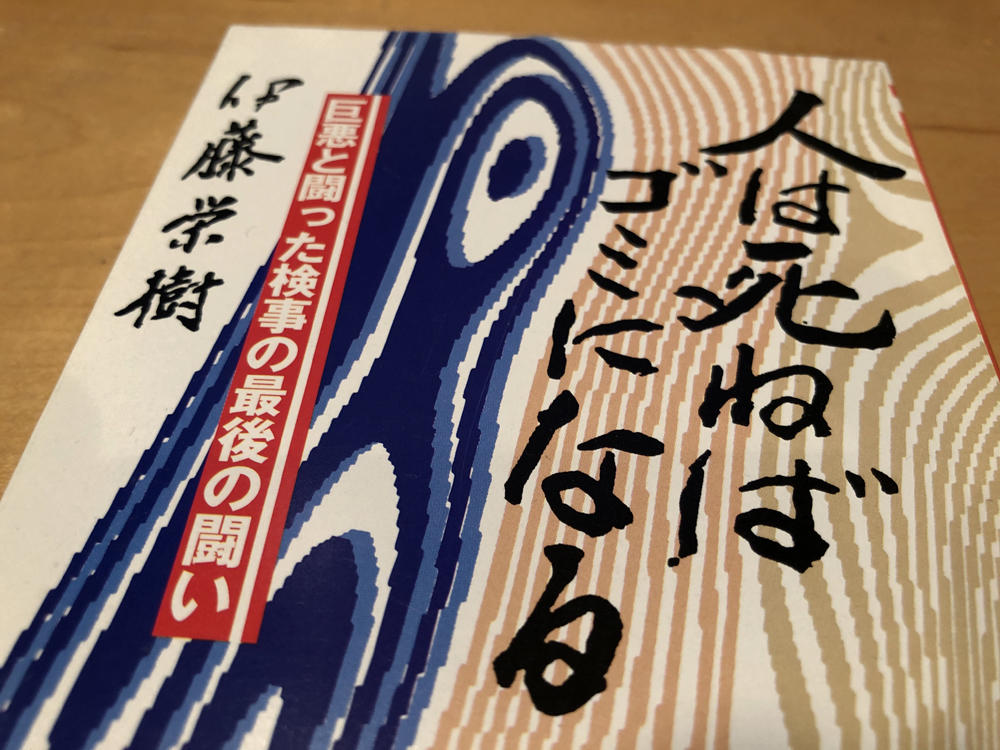

その本の題名は、『人は死ねばゴミになる』。ネットで中古本をみつけたので購入してみました。

1988年(昭和63)に出版された書籍で、当時の検事総長であった故・伊藤栄樹氏が盲腸の手術でガンが発見されてから享年64歳にして亡くなるまでの、三百十余日にわたる闘病記です。

そのタイトルからしてどんなシニカルな虚無主義者の本かと思って読み始めたのですが、それはむしろ、著者一流のヒューマニズムを貫きながらも、実証的に経緯を観察して人間の真に迫ろうと挑む、現実主義者の記録というべきものでした。

「僕は、人は、死んだ瞬間、ただの物質、つまりホコリと同じようなものになってしまうのだと思うよ。死の向こうに死者の世界とか霊界といったようなものはないと思う。死んでしまったら、当人は、まったくのゴミみたいなものと化して、意識のようなものは残らないだろうよ」

病室のベット脇に座る愛妻に向けて語られるこんなセリフに、理不尽な現実にやりどころを失いながらも嘯(うそぶ)く、昭和の男のダンディズムも感じられます。

「がんの発生という現象が、”神のおぼしめし”とか”神のきまぐれ”ということではなく、科学的に説明できるものである必要があるが、その点は、毎年科学技術庁が行っている『科学技術予測』によれば、二十一世紀初頭には解明されるものとされている」

30年を経た2020年の現代では、このことは現実となっています。伊藤氏が言われたように、医学の進歩はガンの発生要因の多くを解明してきたのかもしれません。ガンが「不治の病」とされていた当時に、それを”神のおぼしめし”や”神のきまぐれ”にも結びつけて考えられていたことの方が、今となっては存外にも感じられます。おそらく当時は、病気を治すという触れ込みの怪しげな新興宗教が流行っていた頃だったのでしょう。

ひとしきり自らの死生観を語った伊藤氏は、黙りこんでしまう奥様に向かって、

「死んでいく当人は、ゴミに帰するだけだなどとのんきなことをいえるのだが、生きてこの世に残る人たちの立場は、まったく別である。僕だって、身近な人、親しい人が亡くなれば、ほんとうに悲しく、心から冥福を祈らずにはいられない。それは生きている人間としての当然の心情である。死んでいく者としても、残る人たちのこの心情を思い、生きている間にできるかぎりこれにこたえるように心しなくてはなるまい」

独り言のように語られたあとに、涙ぐむ奥様に気づいて言葉を失った氏は、最後に一言「ごめん」といって、自分も黙って天井を見つめられます。

あとに遺される人たちへの深い思いを抱きながら、人間としての自らの命を最期まで全うされた伊藤氏のお葬式は、その生涯を偲ばれる方々でどんなに盛大だったことだろうかと、想像します。

今年2020年は、伊藤氏が亡くなられて32年になるので、ちょうど三十三回忌の、いわゆる「弔い上げ」の年になるようです。

伊藤氏が息引き取られた翌年に、時代は昭和から平成へと移り変わって、そこから32年を経た昨年は、平成から令和へと、時代はもう一段階更新されました。

平成のあいだでガン治療の医療技術も飛躍的にも進化して、一昔前であれば治療が無理だと思われていた病状でも、2、3週間の手術入院の後には元気になって帰宅されるということもいまでは多くあります。

毎年人間ドックにいって早期発見を心掛け、経済的にも困らないようにガン保険に入っておけば、多少のガンでも治療をして長生きできるようになったのかもしれません。平均寿命は年々延びて高齢化は進み、それに応じて喪主になる方の年齢も高くなっています。

コロナ禍の只中にある今、これまでの葬送の様式は崩れて、簡略化、簡素化、小規模化の流れにあることは否めません。インターネットで検索すると、新しい葬送業者の新規ビジネスがますます盛んになってきていることが分かります。これまでにあった伝統的で慣習的で画一的な様式にこだわらない、個人の趣味嗜好に応じた多様な葬送のあり方が求められているのでしょう。

ご遺骨が天空へと昇っていくように取り付けられた風船を大気圏まで届けて散骨し、地球をぐるぐる廻りつづけるようにするという「バルーン葬」もあるそうです。充分に資産を遺すことができる方であれば、ロケットをチャーターして天体に散骨するという「宇宙葬」もあります。

欧米で主流の土葬は、遺体を保つための防腐液が土壌中に流出するし、日本で一般的な火葬も、ご遺体1体を火葬するのに100リットル以上の燃料が必要になるということで、世界的な潮流として注目されているのが「エコ葬」と称される葬儀の様式です。有害物質やCO2を排出するのは地球環境に負荷をかけることになるので、「死ぬときだってエコロジーでいたい」という方の要望にお応えする、最先端のご葬儀なのだそうです。『人は死んだら有害ゴミになる』ではいただけませんから、『人は死ねばエコになる』というのも案外ありかもしれません。

遺体を凍らせて土に還る素材の棺に納めた後、液体窒素に浸して完全に凍結させて、機械振動により粉末状にし、これを地中に埋めて土に還すという、スウェーデンのフリーズドライ葬。まさに身を粉にする思いがして、想像するだけで身震いしてしまいますが。。。

アメリカのワシントン州では、遺体の堆肥化が合法化されているとのことで、キノコの胞子を植えつけた糸で縫製された永久埋葬スーツを着用して土葬されるという「キノコ葬」というのもあります。これなら、環境に負担をかけずにキノコの栄養分となって、きれいに土に分解されます。

海上散骨も樹木葬も、宇宙葬もエコ葬も、人間は環境の一部であるし、死後は自然に還りたいという意識の現れでしょうか。人間の骨といっても、物質的にはカルシウムの塊ですから、それは時間をかけて自然に分解されて、やがては何かの形に変わっていくのでしょう。

浄土真宗の宗祖・親鸞聖人は、自分が死んだら鴨川に流して魚のえさにしてくれと言い遺されたそうです。チベットにはご遺体を鳥に食べてもらう「鳥葬」があるといいますが、これらの葬送の様式もエコ葬と同じく、生態系の一部となるのを望むものです。

しかしながら、あとに残された遺族や弟子たちが、聖人の遺言どおりにできたわけではありません。亡くなられた御当人にとっては、魚のえさにでもなれれば本望だったかもしれませんが、あとに遺された者にとっては、なかなかそうはできません。ご遺骨をたよりとして在りし日の聖人を偲びたいという気持ちの方が、むしろ自然な感情だったのだと思います。

聖人のご遺骨を安置した御堂に門徒衆が集まるようになって、それを護る管理者の職務と権限が生じるようになって、それがやがては、浄土真宗本願寺派という大教団の礎になっていくのです。

亡くなられた方が写されているご遺影だって、ただの物質、ただの紙でしかないといえばそうかもしれません。けれども、それを踏みつけられても平気なご遺族はいません。亡くなられた方のお写真は、足下にではなく、ちょっと上の方に、ちょっとした台の上の方に置かれるものだと思います。

ご遺骨もご遺影も、それを大切におもう人の心がそこに投影されるわけだから、ただの物質だなんて割り切ることはできません。ご遺骨もご遺影を、心を込めて丁重に扱わなければいけないと思うことは、人間の自然な心のあり方なのだと思います。